水稻作为最重要的粮食作物,为超过半数的世界人口提供主食。然而,南方水稻黑条矮缩病毒(southern rice black-streaked dwarf virus, srbsdv)等病毒严重危害水稻生长,威胁粮食生产安全,解析病毒-水稻互作的分子机制对水稻病毒病的防控具有重要意义。

2025年8月12日,植保所周雪平教授联合浙江大学吴建祥教授团队和华南农业大学张彤教授在nature communications上发表了题为“viral proteins suppress rice defenses by boosting ostsn1 rna decay via phase separation and multimerization”的研究论文。该研究发现,水稻病毒编码蛋白通过与寄主因子ostsn1互作形成病毒蛋白-ostsn1液滴,并促进ostsn1的多聚化来增强其核酸酶活性和rna降解功能,进而协同抑制自噬相关和茉莉酸信号转导相关的水稻抗病毒免疫反应。

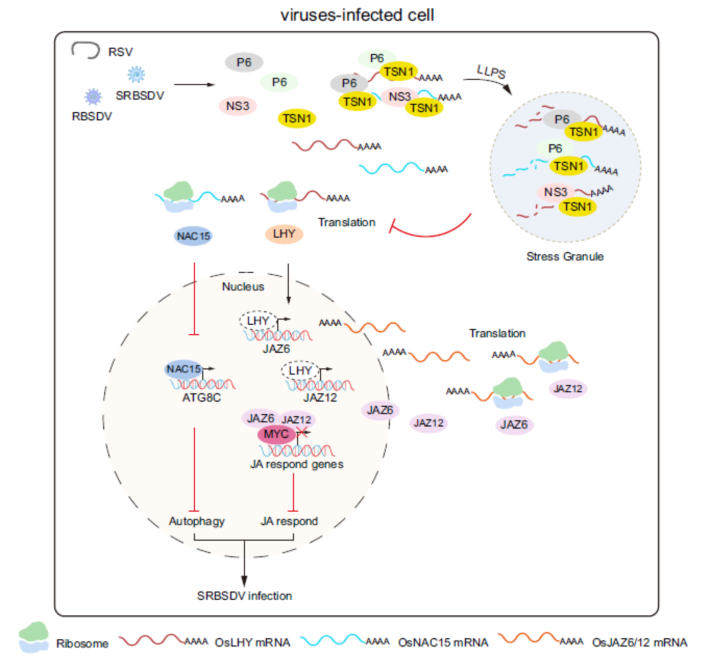

该研究证实srbsdv编码的p6蛋白在植物细胞质具有液-液相分离(liquid-liquid phase separation, llps)的特性,免疫共沉淀串联蛋白质谱分析发现rna结合蛋白ostsn1在p6形成的液滴中高度富集,p6通过与ostsn1互作促进后者发生llps,诱导形成定位于应激颗粒(stress granules, sgs)内的p6-ostsn1液滴,并且ostsn1蛋白对p6-ostsn1液滴的sgs定位起关键作用。遗传学实验结果显示,ostsn1过表达水稻对srbsdv的易感性增强,而ostsn1敲除突变体对srbsdv的易感性显著降低,表明ostsn1负调控水稻的抗病毒免疫反应。进一步研究发现,ostsn1能降解单链rna,且其核酸酶活性与其多聚化程度呈正相关,而在p6-ostsn1液滴中p6通过与ostsn1相互作用促进其多聚化,从而显著增强ostsn1的核酸酶活性。紫外交联免疫沉淀结合rna-seq分析发现,ostsn1特异性识别并结合含有gaggag基序的mrna,其中osnac15和oslhy转录因子的mrna被p6-ostsn1液滴显著富集并靶向降解。进一步研究证实,osnac15作为转录激活因子结合自噬相关基因osatg8c的启动子区域并正调控其转录表达,而oslhy作为转录抑制因子结合茉莉酸信号通路相关基因osjaz6/12的启动子区域并负调控其转录表达。此外,srbsdv p6通过形成p6-ostsn1液滴来特异性招募并降解osnac15和oslhy的mrna,抑制自噬相关基因osatg8c的转录但增强茉莉酸信号通路相关基因osjaz6/12的转录,从而同时抑制水稻自噬和茉莉酸信号通路介导的抗病毒免疫反应。

水稻黑条矮缩病毒(rice black-streaked dwarf virus, rbsdv)和水稻条纹病毒(rice stripe virus, rsv)编码的p6和ns3蛋白均含有内在无序去(idrs)并具有llps的特性,也能与ostsn1互作并共同形成定位于sgs内的rbsdv p6-ostsn1液滴和rsv ns3-ostsn1液滴。在液滴内rbsdv p6和rsv ns3均可通过促进ostsn1的多聚化来增强后者的核酸酶活性和rna降解功能。此外,ostsn1过表达水稻对rbsdv和rsv的易感性增强,而ostsn1敲除突变体对rbsdv和rsv的易感性显著下降,表明ostsn1也负调控水稻抗rbsdv和rsv的免疫反应。

总之,水稻病毒的rna沉默抑制因子(srbsdv p6、rbsdv p6和rsv ns3)均发生llps,并与寄主因子ostsn1互作形成定位于sgs内的病毒蛋白-ostsn1液滴。在液滴中,病毒蛋白通过促进ostsn1的多聚化来增强其核酸酶活性,从而降解编码转录因子oslhy和osnac15的转录本,抑制下游自噬和茉莉酸相关的水稻免疫途径进而促进病毒感染水稻,表明不同水稻病毒在入侵水稻策略上存在趋同现象。研究结果为水稻病毒病的抗病育种提供新的理论依据。

浙江大学已毕业博士研究生曾铭和出站博士后傅帅为共同第一作者,浙江大学吴建祥教授、中国农业科学院植保所周雪平教授和华南农业大学植物保护学院张彤教授为共同通讯作者。该研究得到国家重点研究发展计划、国家自然科学基金、现代农业产业技术体系建设专项资金等项目的资助。

原文链接: